「小田喜衆の眞田」リターンズ [中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]

あー、前にウチの先祖衆が「小田喜衆」と呼ばれ、大多喜町史に掲載されていることを、このblogにも書きましたが、あの話は2016年の現在から数えて、遥か426年も前の話です

その後、先祖達は故郷の三原郷(現 南房総市和田町)に戻り山奥にこもり帰農し、本家・本家筋一族揃ってひっそり(?)と暮らしました

そして近代になり、昭和10年に不思議な縁があり、我が家は再度大多喜町に引っ越してきました

以降ウチは、遠縁の親戚からも「大多喜の眞田」と呼ばれています

そして面白いことに既に大多喜を出て30年以上にもなる現在の自分も、引き続き「大多喜の眞田」カテゴリーで呼ばれていることもあり、、

「大多喜/おおたき」という地名は、同時に我が家の新たな屋号になっているのかもしれませんね

ちなみに現在自分は、その遠い昔の大多喜や勝浦にいた頃の先祖が軍勢率いて進出した界隈に住んでいます

別に自分も狙ってここに住んだわけじゃないんですが誠に不思議なご縁です、こちらの氏神さんや、当時の戦友達の霊に誘われたのかな?

まー何にせよ、まさに「小田喜衆の眞田リターンズ / 房総の豪族 眞田リターンズ」って感じですな

「大多喜町史」は左の本

↓

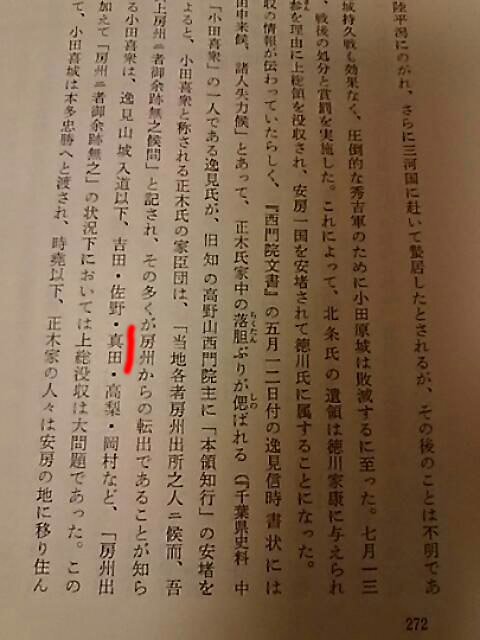

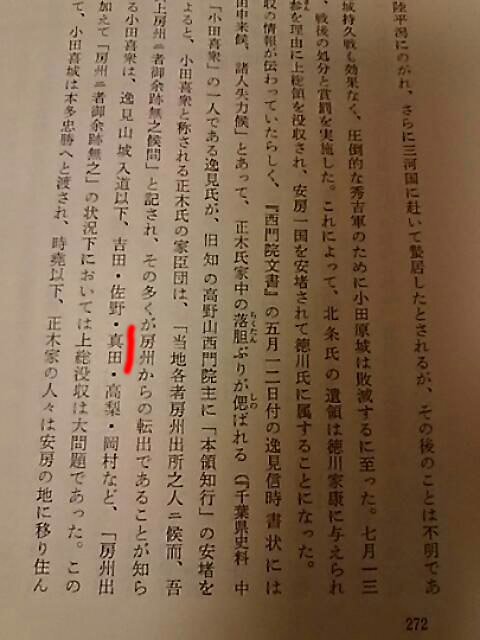

この272ページに、落胆したウチらのご先祖達の事が書いてあります(;´∀`)

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

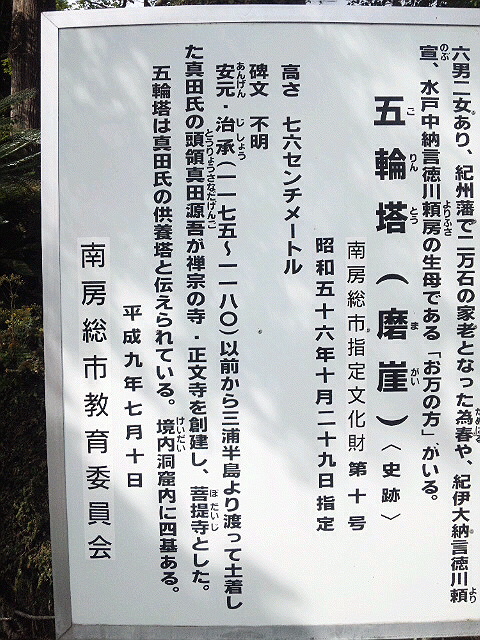

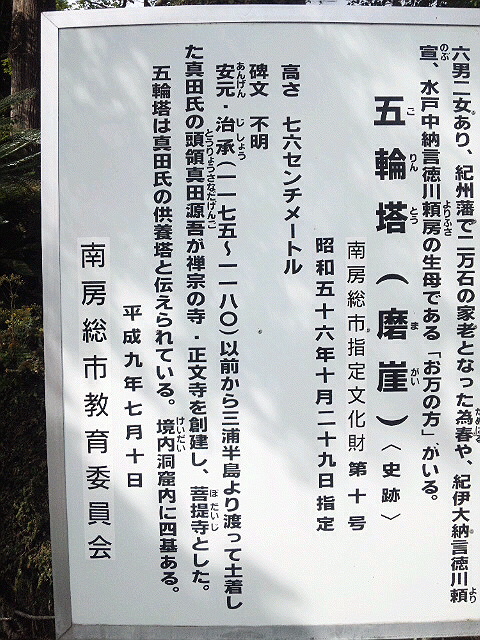

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

その後、先祖達は故郷の三原郷(現 南房総市和田町)に戻り山奥にこもり帰農し、本家・本家筋一族揃ってひっそり(?)と暮らしました

そして近代になり、昭和10年に不思議な縁があり、我が家は再度大多喜町に引っ越してきました

以降ウチは、遠縁の親戚からも「大多喜の眞田」と呼ばれています

そして面白いことに既に大多喜を出て30年以上にもなる現在の自分も、引き続き「大多喜の眞田」カテゴリーで呼ばれていることもあり、、

「大多喜/おおたき」という地名は、同時に我が家の新たな屋号になっているのかもしれませんね

ちなみに現在自分は、その遠い昔の大多喜や勝浦にいた頃の先祖が軍勢率いて進出した界隈に住んでいます

別に自分も狙ってここに住んだわけじゃないんですが誠に不思議なご縁です、こちらの氏神さんや、当時の戦友達の霊に誘われたのかな?

まー何にせよ、まさに「小田喜衆の眞田リターンズ / 房総の豪族 眞田リターンズ」って感じですな

「大多喜町史」は左の本

↓

この272ページに、落胆したウチらのご先祖達の事が書いてあります(;´∀`)

里見義康の上総没収、これに伴う大多喜(小田喜)や勝浦などからの撤退、本多忠勝氏への明け渡しについて、当事大多喜城(小田喜城 / 小田木城)にいた正木側の家臣団、特に「小田喜衆」と呼ばれる房州出の家臣団達は、かなり落胆したようです

まー今でいえばリストラですもんね・・

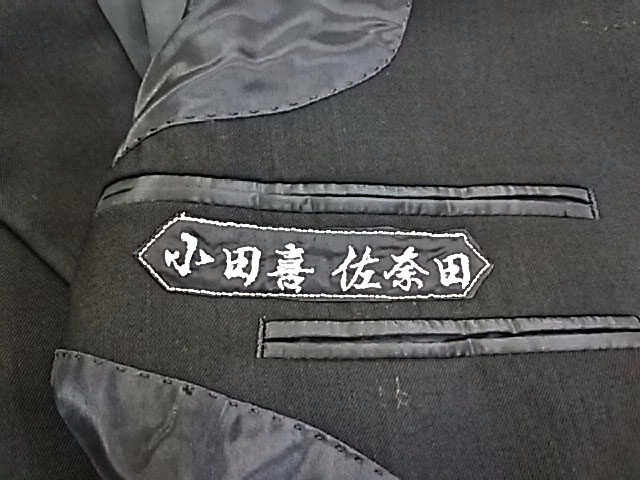

そんなこんなの背景があり、実は自分の礼服の刺繍は「小田喜 佐奈田」となってます

ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、

「小田喜」とは、426年ほど昔までの大多喜町の地名、他には「小田木」「小滝」「大滝」とも記す場合があります、そして「佐奈田」とは、平安時代から鎌倉時代ぐらいまでのウチの家の族名表記で、その後「眞田」表記になっていますね

まーマニアックというかバカバカしいというか、我ながらよくやるわーといった感じですが・・

悠久の時代からの遠い先祖達を敬う気持ちから、そして現在も自分達が「オータキのサナダ」と呼ばれることから、このようにしております

実際の屋号は全く違うんですが、これだけ方々から「オータキのサナダ」呼ばわりされたら、

まーこれがウチの新しい屋号だよな、もーいいよウチの屋号は「オータキ」でw

(-人-) ムージョージンジン ミーミョーホー ・・ <曹洞宗(禅宗)

まー今でいえばリストラですもんね・・

そんなこんなの背景があり、実は自分の礼服の刺繍は「小田喜 佐奈田」となってます

ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、

「小田喜」とは、426年ほど昔までの大多喜町の地名、他には「小田木」「小滝」「大滝」とも記す場合があります、そして「佐奈田」とは、平安時代から鎌倉時代ぐらいまでのウチの家の族名表記で、その後「眞田」表記になっていますね

まーマニアックというかバカバカしいというか、我ながらよくやるわーといった感じですが・・

悠久の時代からの遠い先祖達を敬う気持ちから、そして現在も自分達が「オータキのサナダ」と呼ばれることから、このようにしております

実際の屋号は全く違うんですが、これだけ方々から「オータキのサナダ」呼ばわりされたら、

まーこれがウチの新しい屋号だよな、もーいいよウチの屋号は「オータキ」でw

(-人-) ムージョージンジン ミーミョーホー ・・ <曹洞宗(禅宗)

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

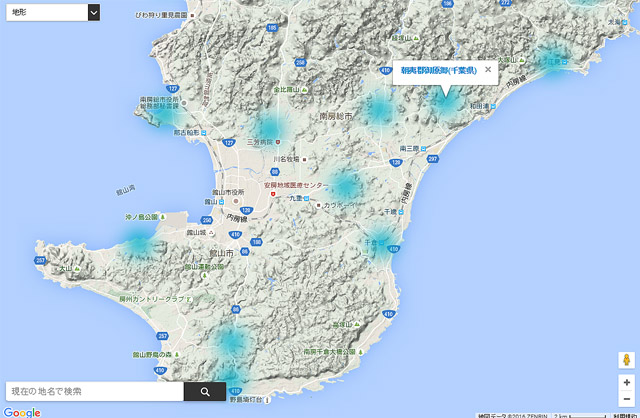

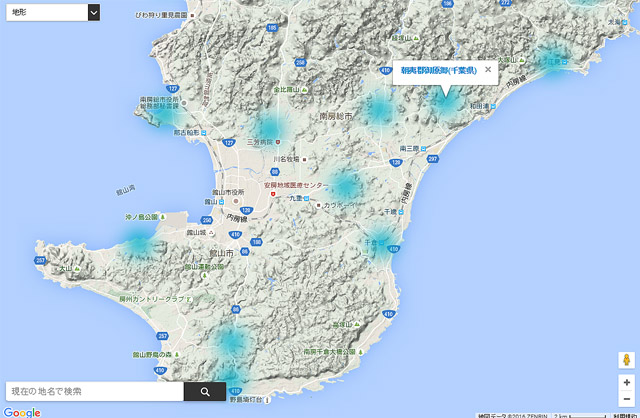

1000年以上続く村「三原郷 / 御原郷(みはらごう)」千年村データベースに載ってた( ゚д゚ ) [中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]

ネット上をフラフラ周ってて面白いサイトがあったんで紹介

「千年村(千年村データベース)」

http://mille-vill.org/

このWEBサイトは、なんでも全国の1000年以上続く集落・村をデータベース化したもので、

日本の悠久の歴史が垣間見えて楽しいのですが、

その中に、ウチの遠い先祖が長い間統治していた「三原郷」も掲載されてました

三原郷は、古くは御原郷(みはらごう)と記されています

まー、そこに長く陣取ってたオレたちゃー、ある意味「千年のお墨付き」ってかい?全く

どーりで血が濃いわけだ ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、

ちなみに三原郷の周りにも、やはり「千年村」が沢山ありますわ

この辺り、一体どんだけ歴史深いんだ(;´∀`)

この「千年村データベース」、解説から引用すると・・

「千年以上にわたり、度重なる自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・地域を〈千年村〉と規定し、その収集、調査、公開、顕彰、交流のプラットフォームです。ここでは、その収集にあたり、その基礎として当運動体が作成した『和名類聚抄』の郷名比定地による〈千年村〉データベースについて説明します。」

千年村プロジェクトは、全国の〈千年村〉の収集、調査、公開、顕彰、交流のためのプラットフォームとして構想されました。東日本大震災後に、優れた生存立地を発見しその特性を見出すことの必要性を感じたことが発端です。関東と関西に研究拠点を持ち、環境・集落・共同体に関する諸分野の研究者・実務者らで構成された千年村プロジェクトによって運営されています。

・・とのこと

優れた生存立地か、確かになぁ・・( ゚д゚ )

郷土史などに書かれているその昔の三原郷は、概ね人々の心も穏やかで、非常に住みやすい土地だったようです

「道に財布が落ちてても誰も盗むものはいない」とか書かれてたなぁ・・

人のものを盗んだり、地域内で争い合ったりするということは、ようは人心が荒れているということ、

それは衣食住などが常に安定していないことが原因だということが多々あるんじゃないでしょうか

その点、元々房総半島南部は、気候が良い上に、山海の自然の幸も豊富、もちろん作物もよく育ちますし、

京の都からの「海の東海道」の、陸路の拠点にもなっていた歴史があります

安心を脅かす敵に対しては、すぐ北面に切り立った房総丘陵の山々が要害のように立ちはだかっており、

北からはおいそれと攻め入りにくいという利点もあったんですよね、

そう考えると、三原郷を含む房総半島南部は、

住環境的にはかなり優れた地だったんじゃないでしょうかね(´・ω・`)

「千年村(千年村データベース)」

http://mille-vill.org/

このWEBサイトは、なんでも全国の1000年以上続く集落・村をデータベース化したもので、

日本の悠久の歴史が垣間見えて楽しいのですが、

その中に、ウチの遠い先祖が長い間統治していた「三原郷」も掲載されてました

三原郷は、古くは御原郷(みはらごう)と記されています

まー、そこに長く陣取ってたオレたちゃー、ある意味「千年のお墨付き」ってかい?全く

どーりで血が濃いわけだ ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、

ちなみに三原郷の周りにも、やはり「千年村」が沢山ありますわ

この辺り、一体どんだけ歴史深いんだ(;´∀`)

この「千年村データベース」、解説から引用すると・・

「千年以上にわたり、度重なる自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・地域を〈千年村〉と規定し、その収集、調査、公開、顕彰、交流のプラットフォームです。ここでは、その収集にあたり、その基礎として当運動体が作成した『和名類聚抄』の郷名比定地による〈千年村〉データベースについて説明します。」

「〈千年村〉とは、千年以上にわたり、自然的社会的災害・変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・地域のことをさします。

千年村プロジェクトは、全国の〈千年村〉の収集、調査、公開、顕彰、交流のためのプラットフォームとして構想されました。東日本大震災後に、優れた生存立地を発見しその特性を見出すことの必要性を感じたことが発端です。関東と関西に研究拠点を持ち、環境・集落・共同体に関する諸分野の研究者・実務者らで構成された千年村プロジェクトによって運営されています。

・・とのこと

優れた生存立地か、確かになぁ・・( ゚д゚ )

郷土史などに書かれているその昔の三原郷は、概ね人々の心も穏やかで、非常に住みやすい土地だったようです

「道に財布が落ちてても誰も盗むものはいない」とか書かれてたなぁ・・

人のものを盗んだり、地域内で争い合ったりするということは、ようは人心が荒れているということ、

それは衣食住などが常に安定していないことが原因だということが多々あるんじゃないでしょうか

その点、元々房総半島南部は、気候が良い上に、山海の自然の幸も豊富、もちろん作物もよく育ちますし、

京の都からの「海の東海道」の、陸路の拠点にもなっていた歴史があります

安心を脅かす敵に対しては、すぐ北面に切り立った房総丘陵の山々が要害のように立ちはだかっており、

北からはおいそれと攻め入りにくいという利点もあったんですよね、

そう考えると、三原郷を含む房総半島南部は、

住環境的にはかなり優れた地だったんじゃないでしょうかね(´・ω・`)

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

先祖が夢枕に立ったから、彼らの足跡(そくせき)を知りたいと思った [中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]

自分達の遠い先祖は、千葉県の南房総の豪族(土豪・開拓領主)だったようなのですが、

ホンのちょっと前までは、自分はそんなこと自体に全く興味がありませんでした

そもそも自分はどちらかというと現在&未来志向、

過ぎた過去はあまり気にしない性格で、今とこれからを重視する傾向にあり、

その性分からか、遠い先祖、そして郷土の歴史などには

基本的に興味がわかなかったんですねー

で、なんでいきなり興味を持ち始めたかというと、振り返ると幾つか理由がありまして・・

理由1: 父の死

父が亡くなり、本家の長男でもあった自分に仏事などがドッと伸し掛かってきた

それに伴い、遠縁の家々とも話す機会が増えた

父親が生前自分に話した口伝などが気になりだした

理由2: 弟を励ます

長年闘病生活で死を待つしかなかった病床の弟を励ますネタのひとつとして調べた

理由3: あっち側?の人物との遭遇

「先人」らしき人物が、一時期よく夢枕に立った

・・実はこの「先人らしき人物」との出会い(?)が、今となっては一番大きな理由かもしれません

:(;゙゚'ω゚'):

この先人らしき人物は、人生の転機、分岐点などで、非常に気を揉んでたりした時、

または何がしかで行き詰まってしまっている時に、

ほんと、よく夢のなかにフラッシュバックのように出てきたのです

よく見たのは寝入りばなや起きる寸前だなー、ほんといつも同じシーンを何度も繰り返し見る感じ

安房国 朝夷郡 三原郷 (現:南房総市和田町と鴨川市江見 周辺)

ホンのちょっと前までは、自分はそんなこと自体に全く興味がありませんでした

そもそも自分はどちらかというと現在&未来志向、

過ぎた過去はあまり気にしない性格で、今とこれからを重視する傾向にあり、

その性分からか、遠い先祖、そして郷土の歴史などには

基本的に興味がわかなかったんですねー

で、なんでいきなり興味を持ち始めたかというと、振り返ると幾つか理由がありまして・・

理由1: 父の死

父が亡くなり、本家の長男でもあった自分に仏事などがドッと伸し掛かってきた

それに伴い、遠縁の家々とも話す機会が増えた

父親が生前自分に話した口伝などが気になりだした

理由2: 弟を励ます

長年闘病生活で死を待つしかなかった病床の弟を励ますネタのひとつとして調べた

理由3: あっち側?の人物との遭遇

「先人」らしき人物が、一時期よく夢枕に立った

・・実はこの「先人らしき人物」との出会い(?)が、今となっては一番大きな理由かもしれません

:(;゙゚'ω゚'):

この先人らしき人物は、人生の転機、分岐点などで、非常に気を揉んでたりした時、

または何がしかで行き詰まってしまっている時に、

ほんと、よく夢のなかにフラッシュバックのように出てきたのです

よく見たのは寝入りばなや起きる寸前だなー、ほんといつも同じシーンを何度も繰り返し見る感じ

それは、具体的にどんなシーンかというと、

ウチの死んだ父親に面影が似た、いかにも古い武士の成りをした黒っぽい小さい帽子を被った男性が、

ウチの死んだ父親に面影が似た、いかにも古い武士の成りをした黒っぽい小さい帽子を被った男性が、

黒っぽい木の柱で組まれた家(屋敷?)内で、

緑が繁る庭(山?)を背景に、こっちを軽く振り向きながら、横目っぽく薄く笑いかけてくる

・・といったシーンです

でも不思議なんですよ、その人物が夢に出ると、いつもフッと笑いかけられて

「按ずるな、子よ」と諭されているような気分になれるんです

安堵感というか何というか、なんとも巧く表現できないのですが、心底安心でき、落ち着けたのですね

どんな感じで安心できたかというと、、

あぁ、大元の父が来てくれた、

彼が笑ってる

なーんだ(今抱えている問題は)

じゃー大したこっちゃないんだな安心 ε- (´ー`*)フッ

・・て感じw

なんでこう思えるのか、そもそもなんで彼が「大元の父」と分かったのか、

そういうことを細かく考えちゃうと色々と謎なんですけどね

でも確信めいた気持ちがあったんですね、

彼は「他人じゃない」「大昔の父だ」っていうw

この人物が夢に出てくれるようになったのは、上記に書いたように「仏事」など、

目に見えにくいけど、かなり重い責任が自分にのしかかってくると同時に、

自分の家の由来が、南房総市の磨崖の五輪塔に縁があるという話を遠縁からも聞いた頃からかな

父が2004年に亡くなり、それから2~3年後、だから2006年 or 2007年ぐらいでしょうかね

そしてあまりに何度も同じシーンで同じ人物を見るので、

その人物の服装や黒い帽子は詳しく覚えられておりまして、

その後色々調べたら、それらのいでたちは袴に烏帽子姿と解り、そして携帯している刀の形などからも、

どうもいつも顔を出してくれる人物は、

平安時代や鎌倉時代の武士(豪族)だなーという自分的な理解に達しました

まーそもそも歴史に全く興味が無かったんで、

最初は「ヤケにレトロな服着た爺さんが夢に出たな?」とか思ってたぐらい

当時はそれぐらい全く歴史的な知識がなかったんですよw

で、まぁそれらの記憶を元に合成したのが、下の写真になります

(合成しちゃう自分もある意味スゴイけどw)

※夢のなかの彼は、ほんとはもう少し体が横を向いてるけど・・

この人物が南房総の郷土史に出てくる自分達の祖先、

平安時代後期の眞田源吾(佐奈田源吾)氏じゃないかと、自分は今でも信じてます

心霊的な話でよく言われるのは、

霊とは、メッセージを聞け、理解してくれる人物のところに来て、そして語るそうで・・

その際、当人に分かりやすい姿で現れるともいいます、

前に会った、中野区のシャーマン(中野の母)も

色々見えるイメージや声は「見えないもの」からのメッセージ、

先祖も含めて、見えたり聞こえたりする人のところに来て語りかける

・・と言ってたもんな(´・∀・`)

そんなこんなで、この我らの先祖の代表者らしき人物が、父に似た風貌をし、当時の服装で現れて、

色々追い込まれ、常に怯えていた当時の自分を励ましてくれたんだろうと思っています

少なくとも自分は彼に会えて、恐怖や不安ではなく、心底いつも安心できたしw

そんな彼との不思議な遭遇が、自分が己の先祖の足跡(そくせき)を

知れるだけ知りたいと思った大きな動機になっています

ご先祖さん、

自分はご先祖さんの子孫の一人として、

誠に不甲斐無いヤツでしょうが・・、

これからも宜しくお導きください

(-人-)ムージョージンジン ミーミョーホー ・・ <曹洞宗(禅宗)

あ、ちなみにこのウチの先祖霊の代表らしい彼が夢に出てくるようになってから、

実は他の先祖霊らしき人物達も超レトロなスタイルでよく出てくるようになりましたww

まー、それはいずれまた追々・・

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

【関連日記おまけ】

その昔、房総眞田氏の菩提寺だった正文寺に、今も残る磨崖の五輪塔

こちらは昭和56年10月29日に南房総市(当時、和田町)の指定文化財になってます

貞応(じょうおう)の元号の頃、A.D.1222年に、房総眞田氏が建立した諏訪神社

正文寺(普門寺)の駐車場から見た三原城山城址界隈(神田山界隈)

衛星写真で見た、三原城周辺

平安時代後期の先祖達の足跡(そくせき)

・・といったシーンです

でも不思議なんですよ、その人物が夢に出ると、いつもフッと笑いかけられて

「按ずるな、子よ」と諭されているような気分になれるんです

安堵感というか何というか、なんとも巧く表現できないのですが、心底安心でき、落ち着けたのですね

どんな感じで安心できたかというと、、

あぁ、大元の父が来てくれた、

彼が笑ってる

なーんだ(今抱えている問題は)

じゃー大したこっちゃないんだな安心 ε- (´ー`*)フッ

・・て感じw

なんでこう思えるのか、そもそもなんで彼が「大元の父」と分かったのか、

そういうことを細かく考えちゃうと色々と謎なんですけどね

でも確信めいた気持ちがあったんですね、

彼は「他人じゃない」「大昔の父だ」っていうw

この人物が夢に出てくれるようになったのは、上記に書いたように「仏事」など、

目に見えにくいけど、かなり重い責任が自分にのしかかってくると同時に、

自分の家の由来が、南房総市の磨崖の五輪塔に縁があるという話を遠縁からも聞いた頃からかな

父が2004年に亡くなり、それから2~3年後、だから2006年 or 2007年ぐらいでしょうかね

そしてあまりに何度も同じシーンで同じ人物を見るので、

その人物の服装や黒い帽子は詳しく覚えられておりまして、

その後色々調べたら、それらのいでたちは袴に烏帽子姿と解り、そして携帯している刀の形などからも、

どうもいつも顔を出してくれる人物は、

平安時代や鎌倉時代の武士(豪族)だなーという自分的な理解に達しました

まーそもそも歴史に全く興味が無かったんで、

最初は「ヤケにレトロな服着た爺さんが夢に出たな?」とか思ってたぐらい

当時はそれぐらい全く歴史的な知識がなかったんですよw

で、まぁそれらの記憶を元に合成したのが、下の写真になります

(合成しちゃう自分もある意味スゴイけどw)

※夢のなかの彼は、ほんとはもう少し体が横を向いてるけど・・

この人物が南房総の郷土史に出てくる自分達の祖先、

平安時代後期の眞田源吾(佐奈田源吾)氏じゃないかと、自分は今でも信じてます

心霊的な話でよく言われるのは、

霊とは、メッセージを聞け、理解してくれる人物のところに来て、そして語るそうで・・

その際、当人に分かりやすい姿で現れるともいいます、

前に会った、中野区のシャーマン(中野の母)も

色々見えるイメージや声は「見えないもの」からのメッセージ、

先祖も含めて、見えたり聞こえたりする人のところに来て語りかける

・・と言ってたもんな(´・∀・`)

そんなこんなで、この我らの先祖の代表者らしき人物が、父に似た風貌をし、当時の服装で現れて、

色々追い込まれ、常に怯えていた当時の自分を励ましてくれたんだろうと思っています

少なくとも自分は彼に会えて、恐怖や不安ではなく、心底いつも安心できたしw

そんな彼との不思議な遭遇が、自分が己の先祖の足跡(そくせき)を

知れるだけ知りたいと思った大きな動機になっています

ご先祖さん、

自分はご先祖さんの子孫の一人として、

誠に不甲斐無いヤツでしょうが・・、

これからも宜しくお導きください

(-人-)ムージョージンジン ミーミョーホー ・・ <曹洞宗(禅宗)

あ、ちなみにこのウチの先祖霊の代表らしい彼が夢に出てくるようになってから、

実は他の先祖霊らしき人物達も超レトロなスタイルでよく出てくるようになりましたww

まー、それはいずれまた追々・・

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

【関連日記おまけ】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2010-09-04

染心堂のひとり言(中野の母)

http://nakanoaran.blog109.fc2.com/

占い処 誠心堂(中野の母)

http://www4.plala.or.jp/aran/染心堂のひとり言(中野の母)

http://nakanoaran.blog109.fc2.com/

占い処 誠心堂(中野の母)

その昔、房総眞田氏の菩提寺だった正文寺に、今も残る磨崖の五輪塔

こちらは昭和56年10月29日に南房総市(当時、和田町)の指定文化財になってます

貞応(じょうおう)の元号の頃、A.D.1222年に、房総眞田氏が建立した諏訪神社

正文寺(普門寺)の駐車場から見た三原城山城址界隈(神田山界隈)

衛星写真で見た、三原城周辺

平安時代後期の先祖達の足跡(そくせき)

安房国 朝夷郡 三原郷 (現:南房総市和田町と鴨川市江見 周辺)

三原郷 南房総市和田町の平安時代の生活 [中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]

千葉県南房総市和田町周辺、いわゆる三原郷は、

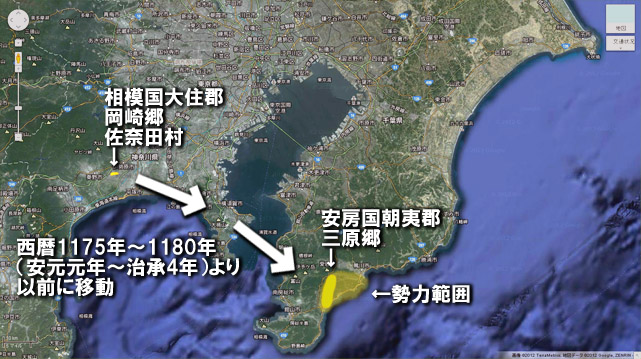

平安時代に、相模国大住郡岡崎郷の佐奈田村(現:平塚市真田)から渡ってきた自分達の先祖が、

土豪・開拓領主の一族として長く土着した地なのですが、

土豪・開拓領主の一族として長く土着した地なのですが、

その居着いた時代、平安時代の三原郷の生活はどんなだったんでしょうね

よくそんなことを現実逃避でボーっと考えるのですが、

その答えの参考になる記述が、南房総資源辞典にありましたので、抜粋させていただきました

【南房総資源辞典】

------以下抜粋

【 平安時代の安房国の生活 】

一 和田町の農業

和田町で一〇〇〇年前の海岸線と推定できる所は、花園から仁我浦までと、

真浦から下三原までは旧国道の線、海発は宅地のある段丘の下までは海であったと思われます。

房総半島の南端は、有史以来特に大地震の際は大きな隆起を続けています。

特に、元禄一六年(一七〇三)、大正一二年(一九二三)の大地震は隆起が著しく、

安房各地の古文書には「元禄地震の後海岸が干上がって砂浜が広がり、

やがてそこが開墾されて新田新畑が作られた」と記されています。

和田町もこの地震の前までは、前記の箇所までは波が打ち寄せていたことが十分に考えられ、

したがってこの箇所は農作物が豊富に収穫され、大きな集落があったとは思えません。

こう考えると、古代奈良平安時代の集落や水田のあった地域は、

長者川・三原川・温石川の中流以上に住民の生活地域があったことが想像されます。

それらの所で川沿いの低地では稲を、台地状の傾斜面では粟などの雑穀を作っていたと思います。

二 平安時代の人口

平安時代の安房国の等級は「中国(中等度の国)」と位置づけられ、

「令義解」職員令によって国司以下六名の国の役人によって治められていました。

中国の国司は六位の者が任命されることになっていましたが、安房国司一覧によりますと五位の者が圧倒的に多く、

晩年の和気清麻呂も従五位下で安房守に任命されています。

安房国には朝廷とゆかりのある忌部氏の安房神社や神郡(安房郡房荘)

のあることなど重要な国として扱われていたことによるものと思われます。

中国と位置づけられてきた安房国は、面積・人口とも実に小国であり、

(淡路国より小)奈良時代上総国から切り離して安房国を作らねばならなかったのか、と思います。

安房が遠流六国の一とされたことや、地理的に房総半島南端の袋小路で、上総との境は清澄山系が東西に走って海に、

延びいずれも断崖絶壁となって隔てられた交通困難なこと、

地形が入り組んで団子山が多いことなど行政には面倒な国だったと考えられます。

それでいて人口密度は関東では一番高く、開田率も高かったことは、安房国が気候風土に恵まれて、

住みよい土地であったからだと考えられます。

開田率五四・八パーセントということは、海岸が河(川)口に沿って内陸に入り込んでいて、

前記震災時の土地隆起によるものと考えられます。

そして、この和田町に住んでいた人口は、およそ三〇〇〇人~二五〇〇人ぐらいと推定されます。

律令制が完成した奈良期の大宝二年(七〇三)からみると一〇〇年後の平安初期にはかなり開墾か進み、

人口もふえていたと思われます。平安時代初期になると班田制による公地公民制も崩れ私領(荘園)が増えました。

これは奈良時代に入って鉄製の農具が出現各国々司は競ってその製作を奨励したので、

開墾も進み平安時代になると、公田や荘園内の農民も鉄製の農具や、

自分の土地さえ持つようになって、小地主が出現しました。

この小地主のことを「田堵1=タト」又は「田刀」と呼びました。

田堵の開墾した田には、持ち主の名がつけられて、名田と言い、その持主を名主といいました。

名田は税の対象となってきびしい租税のとりたてにあいますと、

不輸不入権を持つ強力な荘園主に名義を売り、自分は単なる耕作人となる者も出てきました。

田堵はこのように班田と違って田の所有権を持つため、自分から進んで農業技術の改善に努力し、

一段と各地の生産力が高まり、特産物が決められるようになりました。

水田耕作には牛馬を使ったり、灰や堆肥=厩肥を肥料として使い始めました。

稔りの秋には鳴子や、案山子を使ったり、刈り取った稲を乾燥させるために、

木を組み合せ、稲の掛け干しをするようにさえなりました。

平安時代には国衙附近で、市が開かれ物資の交換が行われました。

これにならって郡衙の近くでも市が立つようになり、更に数か村単位に市場が立つようになり、

和田町では大原市の起こりは、この市場が先駆であったと考えられます。

和田の海の幸と、三原の山野の幸の交換には最も適したところで、古代の様相が想像されます。

平安中期以降は輸入された宋銭が市場を通じて使用が広まったと考えられます。

三 平安時代の農民の暮らし

この時代の安房国の人々の暮らし向き(衣・食・住)はどうだったでしょうか。

(一) 衣 服

平安時代初期の男子は「狩衣」と言う丸首の上衣をつけていましたが、

後期になると「直垂」と短い小袴を着用し、そのすそをひもで結び動きやすくしてあり、

働くときや、山野を歩き回るときは、脚絆をつけました。

頭には「烏帽子」を着けましたが、公家と違って、よくもみほぐして柔らかにして着用しました。

女子は男子同様前で合せる今様の着物をつけ、短い布を腰にまいて平服としました。

(二) 食 料

この時代の人々は、どんなものを食べていたのか。

現在主食の米と洋食系のものを除いたものといえそうで、

調味料として塩、酢、醤油、前汁、飴、蜂蜜、甘柿の粉、酒、甘酒、などが使われました。

主食としては、ひめ粥、かたしきの飯、強飯、かしき飯、油飯、ほしい、かれい、などがありました。

主食の材料は、米、粟などでしたが天候に左右されることの少ない麦、そば、きび、ひえ、などの植栽が奨励されました。

料理の材料の種類は『延喜式』や『和名抄』をみると、

そ菜が六〇種、海藻類が一八種、魚類が四九種にも及んでいて海山の幸に恵まれた房州では、

変化に富んだ食生活をしていたことが伺われます。

(三) 住 居

平安後期の絵図などを見ますと、京都など町方の居宅は二間の三間の広さで、

床は板敷、壁は土壁、柱は掘立、屋根は板ぶきになっています。

千倉町健田郷跡発掘によって似かよったような屋形を思わせる、

方形の住居跡が多く見られたといわれます。

時代が多少下ると思われますが、素材はもっと粗末で屋根はほとんど茅ぶきであったと思われます。

この屋根造りは一人や二人ではできないので「牧」又は「杣」という共有の茅山、杣山から刈り取って来て、

ふき替えしたものと思われます。

床の板敷は一般にはなく、茅かわら、ほし草をしきつめ、筵を敷いただけだったと考えられます。

什器類は一般的には土釜土鍋の土焼きものが多かったようです。

金属製品の什器はまだ貴族や土豪社会にしか流通利用されていなかったようです。

------ここまで抜粋

その他にも、こんなのお薦め!

南房総資源辞典は、URLが変わったことで、

前まで入っていた郷土史などがまだ十分に反映されていないようですが、

今の段階でも中々読ませる内容が多く、読んでて楽しいです(^ω^)

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

安房国 朝夷郡 三原郷 (現:南房総市和田町と鴨川市江見 周辺)

------ここまで抜粋

その他にも、こんなのお薦め!

●和田町史 縄文時代の遺跡と出土遺物

●和田町史 弥生時代の概観

●和田町史 古墳時代の概観

南房総資源辞典は、URLが変わったことで、

前まで入っていた郷土史などがまだ十分に反映されていないようですが、

今の段階でも中々読ませる内容が多く、読んでて楽しいです(^ω^)

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

安房国 朝夷郡 三原郷 (現:南房総市和田町と鴨川市江見 周辺)

「房総の眞田」で六文銭を家紋とする「松葉」一族と、ぴろ吉ダイニングで出会うの巻(; ・`ω・´) [中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]

あー、何度かここで書いてる通り、

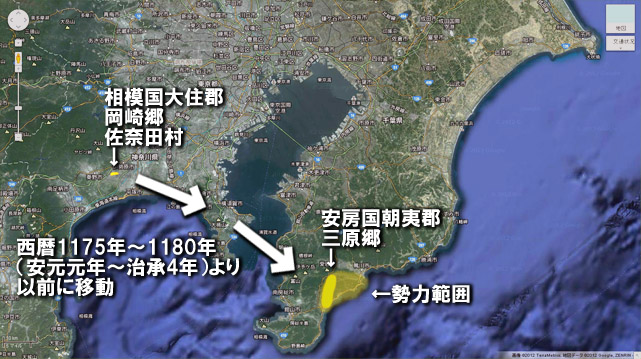

自分らの祖先である、中世の豪族である眞田(佐奈田)は、

桓武平氏 三浦党の一族で、元々は相模国大住郡岡崎郷の佐奈田村(眞田村)を発祥とする小豪族でしたが、

12世紀、西暦1175年より前に、同じ三浦党の勢力範囲である、浦賀水道(東京湾)を挟んだ南房総、

安房国朝夷郡三原郷に進出・土着しました

以降、この地域には、郷土史などをはじめ、歴史書などで

「房総 眞田(佐奈田)」と云われる豪族・武士階級の人物が散見できるようになります

平安時代後期から鎌倉時代、室町時代辺りまでは、この地域の開拓領主として、

更に戦国時代中期からは、主に里見氏や、里見氏配下の正木氏の重鎮として、

共に東上総の勝浦城や大多喜城に進出していきました

(その後、惣無事令に伴う里見氏の領地「上総」没収、城の明け渡しで、本家・本家筋は三原郷の山奥に戻る)

まーこれだけ古くから存在する一族である故、現在までにも幾つかの派が存在しておりまして、

現在までも房総眞田の「本家」「本家筋」と云われる家は、

大きく分けて3つの流れになり(宇田眞田も含むと4つ)、それぞれ家紋(表紋)が違います

「房総 眞田」

もっとも古くから土着しているといわれる三家の現在の家紋(表紋)

そのうちの1つの流れ「松葉(しょうよう)」と呼ばれる流れが、

戦国時代の有名な武将で、現在NHK大河で好評放送中の信州の真田家より古くから、

あの有名な「六文銭」を家紋として使っているようでして・・

まぁそもそも六文銭とは、あの世への渡し船の渡し賃、つまり三途の川の渡し賃であり、

これを掲げるということは、現在に当てはめて表現すると「特攻」鉢巻きのような「命かけてます!」系、

戦場でこれ見た相手は普通にビビるでしょうね

死ぬ気でかかってくるぞ

コイツらマジやヴェぇ!

・・ってな塩梅で、相手を畏怖させる効果抜群の、あの時代共通のアイコンなのですね

だから六文銭というアイコンは、決して信州真田氏や、上記の房総眞田(松葉)の家だけのものではなく、

実際、様々な武将が使用していたということです

何にせよ、この旗印を掲げる覚悟のある武士とは、誰であろうと、まさに猛々しいサムライだったのでしょうね

まー相変わらず前置きは異様に長くなりましたが、

ついこの前、自分と同様「房総 眞田(佐奈田)」の末裔の方、

しかも勇猛果敢なアイコン「六文銭」を家紋とする「松葉(しょうよう)」の流れの方からご連絡をいただきまして、

その方の弟さんのお店で呑み会をやってきましたww

そのお店とは

千葉県船橋市西船にある、沖縄系創作料理のお店

ぴろ吉ダイニングーー!(´∀`*)ノシ

異様にインパクトのあるジョーズの置物

そしてその猛々しい血筋を隠し相手を油断させるがごときの、どこまでもファンキーでカワイイ手書きの看板w

お酒もイッパーイ!ヽ(=´▽`=)ノ

食事も美味しかったわー、写真写すの忘れたけどw

あそうだ、ホッピーとキンミヤ置いてくれたらもっと嬉しい・・(●´ω`●) <わがまま言ってみるテスト

ぴろ吉ダイニングのマスター、ようは自分から見たら遠縁の縁者w

彼から見ても、自分は遠縁の縁者w

どれぐらい遠縁かというと、家どうしは、今からおよそ450~500年ほど前に分岐しているようです

まったく途方もねー ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、

もう少し具体的に書くと、マスターの家は、同じ房総眞田一族の中でも、

ウチの直系達のように正木さんと共に大多喜城や勝浦城に進出はせず、

三原郷に残って、里をしっかりと護られた家系かと思われます

でもほんと不思議だなー、どうしてこうやって21世紀の現代に繋がれたんだろう

まぁ遠いご先祖さん達の導き以外に考えられないわな(´・ω・`)

真面目な話、他人の気がしないんですよね、これが「血」のなせる技かと・・

ご連絡を下さった「ぴろ吉ダイニング」のマスターのお姉さん

いやー、品のあるマダムといったお方でしたわ

自分のようなサブマシンガンと手榴弾が似合う丸坊主にヒゲの傭兵オッサンとは、全く住む世界が違いますw

あ、でも元は同じ血というDNAの奥深さw

何にせよ、こういう付き合いはアリですね

核家族化、少子高齢化、そして地方の過疎化と共に、

人知れず郷土史に埋もれつつある我らが「房総眞田」一族の悠久の歴史を接ぎ木し、

次世代に語り継ぐためにも大切なことかと思います

で、今後もまた呑み会やりましょうという話になりました

その際の、会のネーミングは

(房総)さなちゃん会 Σ(´∀`;)

オネーサン、敵いませんわー m(_ _)m

なんだか西船橋で有名なお店「ぴろ吉ダイニング」のお話をしたいのか、

房総眞田一族の中で、今話題の六文銭を家紋にする一族の話をしたいのか

我ながらわからなくなってきましたがw

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

自分らの祖先である、中世の豪族である眞田(佐奈田)は、

桓武平氏 三浦党の一族で、元々は相模国大住郡岡崎郷の佐奈田村(眞田村)を発祥とする小豪族でしたが、

12世紀、西暦1175年より前に、同じ三浦党の勢力範囲である、浦賀水道(東京湾)を挟んだ南房総、

安房国朝夷郡三原郷に進出・土着しました

以降、この地域には、郷土史などをはじめ、歴史書などで

「房総 眞田(佐奈田)」と云われる豪族・武士階級の人物が散見できるようになります

平安時代後期から鎌倉時代、室町時代辺りまでは、この地域の開拓領主として、

更に戦国時代中期からは、主に里見氏や、里見氏配下の正木氏の重鎮として、

共に東上総の勝浦城や大多喜城に進出していきました

(その後、惣無事令に伴う里見氏の領地「上総」没収、城の明け渡しで、本家・本家筋は三原郷の山奥に戻る)

まーこれだけ古くから存在する一族である故、現在までにも幾つかの派が存在しておりまして、

現在までも房総眞田の「本家」「本家筋」と云われる家は、

大きく分けて3つの流れになり(宇田眞田も含むと4つ)、それぞれ家紋(表紋)が違います

「房総 眞田」

もっとも古くから土着しているといわれる三家の現在の家紋(表紋)

そのうちの1つの流れ「松葉(しょうよう)」と呼ばれる流れが、

戦国時代の有名な武将で、現在NHK大河で好評放送中の信州の真田家より古くから、

あの有名な「六文銭」を家紋として使っているようでして・・

まぁそもそも六文銭とは、あの世への渡し船の渡し賃、つまり三途の川の渡し賃であり、

これを掲げるということは、現在に当てはめて表現すると「特攻」鉢巻きのような「命かけてます!」系、

戦場でこれ見た相手は普通にビビるでしょうね

死ぬ気でかかってくるぞ

コイツらマジやヴェぇ!

・・ってな塩梅で、相手を畏怖させる効果抜群の、あの時代共通のアイコンなのですね

だから六文銭というアイコンは、決して信州真田氏や、上記の房総眞田(松葉)の家だけのものではなく、

実際、様々な武将が使用していたということです

何にせよ、この旗印を掲げる覚悟のある武士とは、誰であろうと、まさに猛々しいサムライだったのでしょうね

まー相変わらず前置きは異様に長くなりましたが、

ついこの前、自分と同様「房総 眞田(佐奈田)」の末裔の方、

しかも勇猛果敢なアイコン「六文銭」を家紋とする「松葉(しょうよう)」の流れの方からご連絡をいただきまして、

その方の弟さんのお店で呑み会をやってきましたww

そのお店とは

千葉県船橋市西船にある、沖縄系創作料理のお店

ぴろ吉ダイニングーー!(´∀`*)ノシ

異様にインパクトのあるジョーズの置物

そしてその猛々しい血筋を隠し相手を油断させるがごときの、どこまでもファンキーでカワイイ手書きの看板w

お酒もイッパーイ!ヽ(=´▽`=)ノ

食事も美味しかったわー、写真写すの忘れたけどw

あそうだ、ホッピーとキンミヤ置いてくれたらもっと嬉しい・・(●´ω`●) <わがまま言ってみるテスト

ぴろ吉ダイニングのマスター、ようは自分から見たら遠縁の縁者w

彼から見ても、自分は遠縁の縁者w

どれぐらい遠縁かというと、家どうしは、今からおよそ450~500年ほど前に分岐しているようです

まったく途方もねー ァ '`,、'`,、('∀`) '`,、'`,、

もう少し具体的に書くと、マスターの家は、同じ房総眞田一族の中でも、

ウチの直系達のように正木さんと共に大多喜城や勝浦城に進出はせず、

三原郷に残って、里をしっかりと護られた家系かと思われます

でもほんと不思議だなー、どうしてこうやって21世紀の現代に繋がれたんだろう

まぁ遠いご先祖さん達の導き以外に考えられないわな(´・ω・`)

真面目な話、他人の気がしないんですよね、これが「血」のなせる技かと・・

ご連絡を下さった「ぴろ吉ダイニング」のマスターのお姉さん

いやー、品のあるマダムといったお方でしたわ

自分のようなサブマシンガンと手榴弾が似合う丸坊主にヒゲの傭兵オッサンとは、全く住む世界が違いますw

あ、でも元は同じ血というDNAの奥深さw

何にせよ、こういう付き合いはアリですね

核家族化、少子高齢化、そして地方の過疎化と共に、

人知れず郷土史に埋もれつつある我らが「房総眞田」一族の悠久の歴史を接ぎ木し、

次世代に語り継ぐためにも大切なことかと思います

で、今後もまた呑み会やりましょうという話になりました

その際の、会のネーミングは

(房総)さなちゃん会 Σ(´∀`;)

オネーサン、敵いませんわー m(_ _)m

なんだか西船橋で有名なお店「ぴろ吉ダイニング」のお話をしたいのか、

房総眞田一族の中で、今話題の六文銭を家紋にする一族の話をしたいのか

我ながらわからなくなってきましたがw

【関連日記】

三浦党 房総眞田氏、郷土史などに出てくる先人達の名

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2014-09-30

中世から近世、小豪族のウチ「房総 佐奈田/眞田」先祖達の生き残りの歴史

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19

三原眞田 / 三浦眞田の故郷 安房の三原郷

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-12-10-1

中世豪族 眞田氏の三原城 そして神田山の三原城山城

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-01-01

中世豪族 眞田氏のやぐら・磨崖{まがい}五輪塔 南房総市指定史跡

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2013-04-20-1

眞田、真田、佐奈田、、サナダという地名と名字の由来

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2009-09-20-1

佐奈田与一(眞田与一)の子孫について

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13

房総の眞田一族にも六文銭を家紋に使う家系があります

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2011-07-13-1

【雑談所】やる夫が真田家に生まれたようです 雑談所その10 【2ちゃんねる より抜粋】

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/2015-01-14-1

[中世の豪族 房総 眞田氏(佐奈田)]カテゴリ一覧

http://sanadado.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300213675-1

ぴろ吉ダイニング

〒273-0031 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル1F